想いを巡らせる島、姫島【前編】(おおいた姫島ジオパーク)

姫島を中心とした海域を含む東西14km、南北6kmの区域で、2013年に「火山が生み出した神秘の島」をテーマとして、日本ジオパークに認定された「おおいた姫島ジオパーク」。

大分県内には、姫島以外にも豊後大野市に「おおいた豊後大野ジオパーク」があり、目から耳からジオパークは入ってくるのだが、日本に48地域しか存在しないのに2つもあるためか、近過ぎるばかりに知った気になってしまい、そもそもジオパークって何なのか改めて言語化できない人も多いのではないだろうか。

ジオパークについて簡単に説明すると、地質や地形などの地球活動の記録(地質遺産)を保全し、その土地のなりたちやそれらと生態系、人の暮らしの関わりを学び楽しむことを通じて、地質遺産を教育研究活動や観光、ツーリズムなどに有効に活用し、地域を活性化していく取組みのこと。

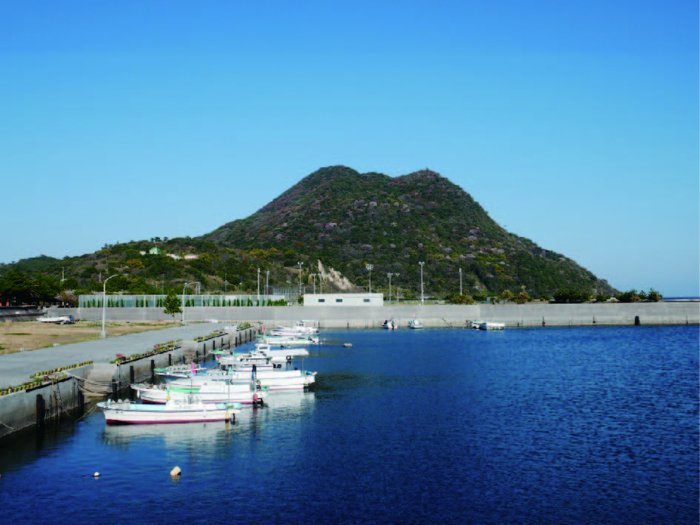

つまり、ただきれいな自然だからといって認定されるというわけではなく、壮大な自然を活かしながら現代を生き、未来につなげる活動を行っていることが評価された証しなのだ。 日本ジオパーク委員会から「日本ジオパーク」に選定された姫島は、約30万年前からの火山活動が生み出した大地が、悠久の時を経て瀬戸内海に浮かぶ4つの小島となり、それらが砂州でつながって一つになった。島のあちらこちらに火山活動の痕跡や、砂州の地形を利用して発達してきた産業、生態系などが散りばめられていて、島内は見どころが満載だ。

火山

姫島には、小さな島にも関わらず、7つの火山がある。その名は矢筈岳火山(やはずだけかざん)、達磨山火山、城山火山、浮洲火山、金火山(かねかざん)、稲積火山、大海火山(おおみかざん)。島自体が火山なのだが、自然の過去の息吹を知ることができる矢筈岳火山(複合溶岩ドーム)、稲積火口跡、観音崎火口跡、達磨山火口跡などは、村のシンボルや観光、産業の拠点として生まれ変わっている。

地層

姫島の中央部には、瀬戸内海ができるよりも前、姫島の周辺がまだ陸地であったころに、河川や湖にたまった地層があり、国東半島から運ばれてきた石や多様な堆積構造が観察されるほか、木・貝類・哺乳類の化石などがみつかっている。これらの地層は、後に生じた火山活動に伴って隆起し、断層や褶曲などの変形構造が発達している。

代表的なものは昭和34年に「姫島の地層褶曲」として県の天然記念物に指定された、大海のコンボリュートラミナ。屋根瓦のような模様が連なったコンボリュートラミナは、地震等の揺れが加わったことにより地層が流動化し、層が乱されて形成される構造で、見る人を圧倒する。そのほか、大海の褶曲構造、丸石鼻層の露頭も、知ることで想像が膨らむ雄大過ぎる地球の息吹だ。

海食崖、海食洞

姫島の周囲には、海水による浸食作用で形成された様々な地形がみられる。海食崖は、崖の下部が少しずつ浸食され、不安定になった上部が崩落して後退し、新しい崖の面が露出して形成されたもの。また、海食洞は、海食崖の中でも弱い岩質の部分が強く浸食され、洞穴になったもの。鷹の巣、観音崎の海食崖と海食洞、姫島灯台下の海食洞と柱岳も、写真映えする観光地でもある。

また、神秘さを色濃く残す姫島の歴史や文化、島の人々の暮らしも、おおいた姫島ジオパークの魅力を形成するひとつの要素でもある。そんな魅力を探りに、一度姫島に行ってみることにした。